容量市場に伴う「容量拠出金」の基本情報|電気料金に与える影響とは

2024年から、一部の電力会社では電気料金に「新たな費用」が加わっていることをご存じですか?

「容量拠出金反映額」と呼ばれるこの費用は、容量市場という新たな制度によって発生しており、すでに一部の企業では電気代の増加につながっています。

この背景には、将来の電力供給を安定させるために国が始めた「容量市場」という仕組みがあり、コスト負担が中小企業を含む需要家に転嫁されつつあるのです。

この記事では、「容量拠出金とは何か」「どのような仕組みで料金に影響しているのか」「対策として何ができるのか」を分かりやすく解説します。

目次[非表示]

容量市場とは

容量拠出金について理解を深めるには、まず「容量市場」を知る必要があります。

容量市場とは、将来必要になる電気の供給力をオークションで取引する市場のことです。市場管理者であるOCCTO(電力広域的運営推進機関)が4年後に必要とされる電気の供給力を示し、発電事業者がオークションに参加する方法で取引が行われます。落札された発電事業者は、OCCTOからその対価として「容量確保契約金額」を受け取り、4年後の電気の供給に向けて発電設備のメンテナンスや新設を行います。

一方で小売電気事業者は、4年後に必要となる電源を確保するためにOCCTOへ「容量拠出金」を支払います。

発電事業者は、電気が必要なときに発電できる能力(供給力)を約束することで対価を得られるため、収益が安定化します。それに伴い、設備投資を適宜行って発電設備を維持できるようになります。一方で小売電気事業者は、将来電気が必要なときに電気をもらう供給力を調達できます。

この点から、容量市場は発電事業者の収益の安定化、および小売電気事業者の安定した電気供給力の確保につながります。

容量拠出金とは?仕組みと料金への影響

容量市場にまつわる費用のうち、小売電気事業者および需要家に特に関係するのが「容量拠出金」です。

容量拠出金とは、“将来必要となる電気の供給力を確保できる対価”として、小売電気事業者や一般送配電事業者、配電事業者がOCCTOに対して支払う費用です。

「電気の供給力を確保するための原資」でもあり、OCCTOが発電事業者に支払う容量確保契約金額の基になっています。

容量拠出金はなぜ電気代を押し上げるのか?2024年の実態

容量市場は簡単にいうと、小売電気事業者や一般送配電事業者、配電事業者が容量拠出金を負担することで、発電事業者の4年後の電気供給力を確保する仕組みです。安定した電力供給には欠かせない仕組みであることから、容量市場に伴う容量拠出金の支払いはやむを得ないといえます。

容量拠出金は高額であり、2024年度の容量拠出金の総額は約1兆6,000億円、そのうち小売電気事業者が負担する総額は1兆4,650億円(経過措置控除後)に上りました。もちろん、これを電力会社各社で分担しますが、それでも大きな負担となるため、自社だけでまかなえない会社があるのも事実です。そのため、電力会社によっては容量拠出金を需要家の電気料金に転嫁することがあります。つまり、需要家の負担が大きくなるということです。

電気料金の削減に注力している場合は、契約を結んでいる電力会社が容量拠出金をどのように扱っているかを確認し、必要に応じて電力会社や契約プランを見直すことをおすすめします。

容量拠出金の転嫁有無でどう変わる?電気料金の計算式を解説

中小企業を含む需要家の電気料金に容量拠出金が転嫁されるかどうかは、電力会社によって異なりますが、ここでは転嫁される場合の電気料金の計算方法について解説します。

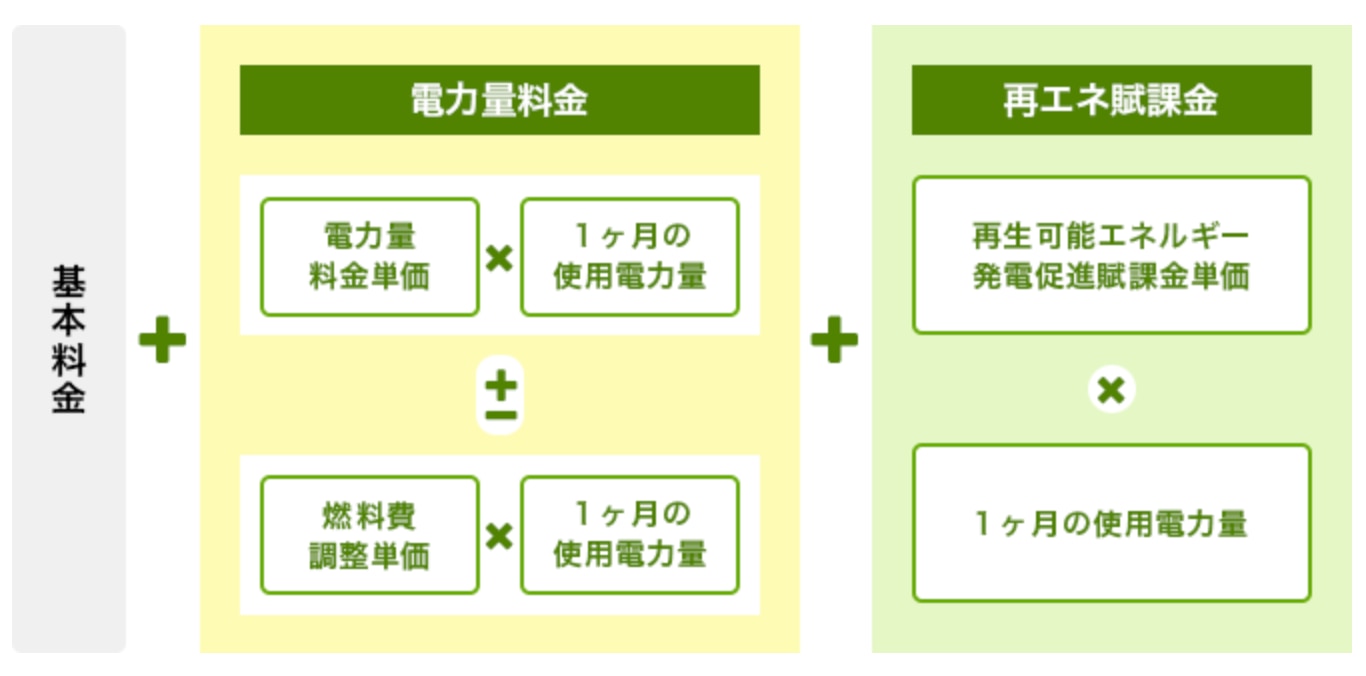

▼電気料金の内訳

画像引用元:経済産業省 資源エネルギー省『月々の電気料金の内訳』

そもそも、電気料金は以下の計算式で求められます。電力量料金は、使用電力量に基づいて算定され、“燃料費等調整額”が燃料費の変動に応じて加算または差し引かれて計算されます。

電気料金=基本料金+(電力量料金 ± 燃料費等調整額)+再生可能エネルギー発電促進賦課金 |

日本では、2020年に容量市場が開設され、その4年後に当たる2024年から実際の電気の取引が始まっています。そのため、2024年4月の検針日から2024年5月の検針日前日までが該当する「2024年5月利用分(2024年6月請求分)」から、上述した計算式に「容量拠出金反映額」が加わります。

電気料金=基本料金+(電力量料金 ± 燃料費等調整額)+再生可能エネルギー発電促進賦課金+容量拠出金反映額 |

容量拠出金反映額が追加された計算式は、容量拠出金を需要家の電気料金に転嫁している電力会社に限ります。なかには、企業努力によって容量拠出金を転嫁せず自社で負担する電力会社もあるため、まずは現在契約している電力会社がどちらの計算式を採用しているか確認することが重要です。

出典:経済産業省 資源エネルギー省『月々の電気料金の内訳』

まとめ

この記事では、容量市場と容量拠出金について以下の内容を解説しました。

- 容量市場とは、将来必要になる電気の供給力をオークションで取引する市場のこと

- 容量拠出金とは、容量市場において“将来必要となる電気の供給力を確保できる対価”として支払われる費用

- 電力会社によっては容量拠出金を需要家の電気料金に転嫁することがある

- 転嫁された場合、電気料金に「容量拠出金反映額」が加わる

- 電気料金を抑えるには、契約を結んでいる電力会社が容量拠出金をどのように扱っているかを確認し、必要に応じて電力会社や契約プランを見直す必要がある

容量市場に伴う容量拠出金は、小売電気事業者や一般送配電事業者、配電事業者が負担する費用ですが、高額なため事業者だけではまかなえないケースがほとんどです。この場合、中小企業をはじめとする需要家の電気料金に転嫁されるため、電気料金が値上がりします。

高圧受電の施設がある中小企業にとって、電気料金の値上がりは大きなダメージになり得ます。もし容量拠出金が電気料金に転嫁されているようなら、電力契約の見直しを検討するのがおすすめです。

エネクラウド株式会社の『電気削減クラウド』なら、複雑な電気契約の最適化を、専任担当者のサポートを受けながら効率的に進めることができます。コストを抑えるだけでなく、将来の電力リスクにも備えた電気契約の最適化が実現します。メリットやサービス内容については資料で詳しく解説しているため、この機会にぜひご覧ください。

『エネクラウド株式会社』は、80社以上の電力会社から最適な提案をお届けするとともに、契約後の電力使用状況も一括管理します。クラウドシリーズサービスを通して、コスト削減からCO2削減まで、未来を見据えたエネルギー運用を実現します。どうぞお気軽にお問い合わせください。