容量市場とは?目的や仕組みは?中小企業を含む需要家への影響も解説

電気を使った“その分”だけ、電気代を払っていると思っていませんか?

実は、私たちが毎月払っている電気代のなかには、「将来の電力を安定供給するためのコスト」も含まれているのをご存じでしょうか。

その背景にあるのが、2020年から始まった「容量市場」という新しい制度です。これは、将来の電力不足を防ぐために、国が電力供給力を“予約”する仕組みで、私たち利用者にも少なからず影響を及ぼしています。

この記事では、「容量市場とは何か?」という基本から、その目的や仕組み、そして中小企業を含む需要家が受ける具体的な影響まで、分かりやすく解説します。

目次[非表示]

- 1.容量市場とは仕組みと目的を分かりやすく解説

- 2.容量市場の目的と導入背景

- 3.容量市場の影響|中小企業の電気料金や電力会社選びへの注意点

- 3.1.電力の安定供給

- 3.2.電気料金の値上げ

- 3.3.発電設備を持たない小売電気事業者の撤退

- 4.まとめ

容量市場とは仕組みと目的を分かりやすく解説

容量市場とは、将来必要になる電気の供給力をオークションで取引する市場のことです。簡単にいうと「あらかじめ将来必要になる電力量を大まかに見積もり、その分の供給力を予約する」という仕組みです。OCCTO(電力広域的運営推進機関)によって2020年に設立されました。

容量市場の仕組みとオークションの流れ

容量市場の取引に参加する事業者は以下のとおりです。

- OCCTO(電力広域的運営推進機関)

- 発電事業者等

- 小売電気事業者

買い手はOCCTO、売り手は発電事業者となる「シングルプライスオークション」で取引が行われます。

まず、OCCTOが「4年後に必要とされる電気の供給力」と「気象や災害によるリスクを考慮した調達すべき電力の目標容量」を算定します。

次に、調達すべき電力の目標容量をまかなうために、OCCTOが「4年後に供給が可能な電源」を募集します。発電事業者は、電源等毎(計量単位毎)に応札量と応札価格(円/kW)を決めて応札します。

オークションでは応札価格が安い順に落札され、落札された電源のうち最も高い応札価格が「約定価格」となります。容量市場はシングルプライスオークションであるため、落札されたすべての電源に約定価格が適用されます。

その後、発電事業者はOCCTOから“将来の供給力への対価”として「容量確保契約金額」を受け取り、4年後の電気の供給に向けて発電設備のメンテナンスや新設を行います。一方で小売電気事業者は、OCCTOへ「容量拠出金」を支払います。容量拠出金は、4年後に必要となる電源を確保するための予約金のようなものです。

容量市場の目的と導入背景

では、なぜ“将来必要になる電気の供給力”が注目されているのでしょうか。容量市場の目的には、以下の2つが挙げられます。

- 火力発電所をはじめとする発電事業者の収益を安定させること

- 電気の市場価格を一定の水準に保つと同時に、小売電気事業者が将来必要な供給力を確実に確保すること

日本の電力供給システムは、発電所で電気を生み出す「発電部門」、発電所から消費者に電気を届ける「送配電部門」、消費者に電気を販売する「小売部門」で成り立っており、これまでは3部門とも旧一般電気事業者が独占していました。

しかし、2016年に「電力の小売全面自由化」がスタートしたことで、発電部門と小売部門に小売電気事業者が新たに参入しました。これにより、価格競争の激化、それに伴う再生可能エネルギー(以下、再エネ)の拡大が生じ、電気の市場価格が下落しました。

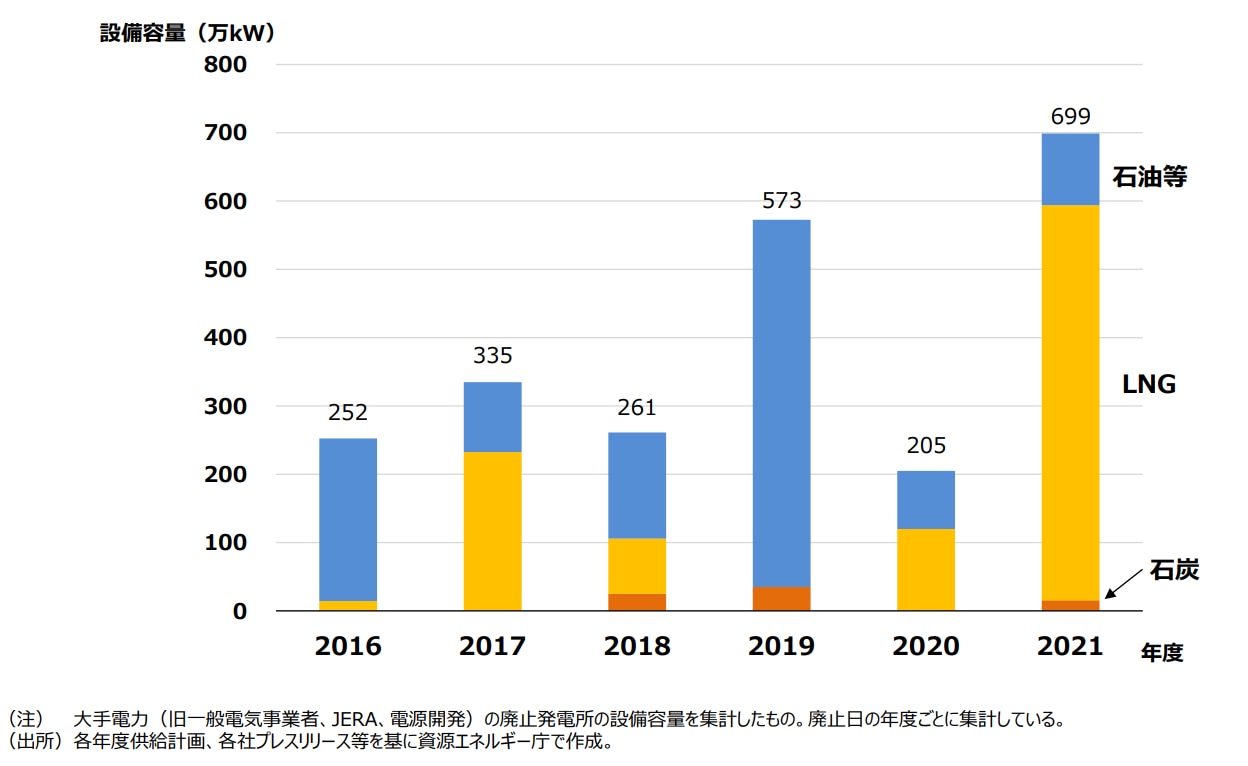

▼小売全面自由化後の火力発電所の廃止実績

画像引用元:経済産業省 資源エネルギー庁『今後の供給⼒確保策について』

この背景から、火力発電をはじめとする従来の発電所の維持が困難となり、旧一般電気事業者 は採算が取れない発電所を休廃止せざるを得なくなりました。

再エネは季節や天候によって出力(発電)が変わるため発電量の調整が難しく、火力発電の完全なる代替にはなり得ません。発電量を細かく調整できる火力発電がまだまだ必要です。そこで設立されたのが容量市場です。

容量市場において、発電事業者は“将来の供給力への対価”が得られるため、実際に発電した電気を売却して得られる“売電収入”だけに頼らずに済みます。これにより、設備投資を適宜行って発電設備を維持できるようになります。一方で小売電気事業者は、将来電気が必要なときに電気をもらう供給力を調達できます。

こうした背景から、容量市場は発電事業者の収益の安定化、および小売電気事業者の安定した電気供給力の確保を目指しているといえます。

出典:経済産業省 資源エネルギー庁『今後の供給⼒確保策について』

容量市場の影響|中小企業の電気料金や電力会社選びへの注意点

容量市場は、発電事業者や小売電気事業者のみに関連する仕組みではありません。小売電気事業者を通じて、中小企業を含む需要家にもさまざまな影響を与えます。

電力の安定供給

容量市場で落札された発電事業者は、電気の供給に向けて発電設備のメンテナンスや新設を行います。これにより電力の供給量が増加し、さらには安定性も向上するため、電力供給のひっ迫が発生しづらくなります。

電力の安定供給が叶うことから、需要が最大になっても停電の心配なく安心して過ごせます。

電気料金の値上げ

容量市場で取引が成立すると、小売電気事業者はOCCTOに“将来必要となる電気の供給力を確保できる対価”として容量拠出金を支払います。

容量拠出金は高額であり、小売電気事業者は需要家の電気料金に転嫁していることがほとんどです。そのため、容量市場によって中小企業を含む需要家が支払う電気料金が値上がりする場合があります。

具体的な値上げ額は一律ではなく、小売電気事業者各社によって異なります。これは、入札によって割り振られた各社のシェアに応じて、負担金額を按分する仕組みを採用しているからです。

また、需要家に求める容量拠出金の負担額を決める計算方法も、小売電気事業者各社で異なります。そのため、詳細については契約している小売電気事業者に問い合わせて確認することをおすすめします。

発電設備を持たない小売電気事業者の撤退

容量市場の影響により、現在利用している電力会社が事業から撤退、または倒産・廃業する可能性があります。

容量市場において、小売電気事業者は容量拠出金を支払います。ただし、自社で発電施設を持っている場合は容量確保契約金額を受け取ることができるため、収支を合算すると実際の負担はほとんどありません。

一方で発電設備を持たない小売電気事業者は、容量確保契約金額が入ってこないため、支出をどのようにまかなうか検討しなければなりません。その一案に「需要家の電気料金への転嫁」がありますが、電気料金の価格競争が激化している昨今、電気料金の値上げをリスクと捉える小売電気事業者もあります。この場合は、容量拠出金を自社の資金でまかなわなければならず、なかにはその影響で利益が圧迫されて事業から撤退したり、倒産や廃業してしまう事業者もあります。

これは需要家からすると「利用している電力会社がなくなる可能性がある」ということです。そのため、発電設備を持たない小売電気事業者と契約を結んでいる場合は、容量拠出金の扱いを確認し、撤退や倒産、廃業の可能性があるかを見極めておくことが重要です。

まとめ

この記事では、容量市場について以下の内容を解説しました。

- 容量市場とは、将来必要になる電気の供給力をオークションで取引する市場のこと

- 容量市場では、買い手がOCCTO、売り手が発電事業者となる「シングルプライスオークション」で取引が行われる

- 容量市場の目的は「火力発電所をはじめとする発電事業者の収益を安定させること」「電気の市場価格を一定の水準に保つと同時に、小売電気事業者が将来必要な供給力を確実に確保すること」の2つ

- 容量市場による需要家への影響には「電力の安定供給」「電気料金の値上げ」「発電設備を持たない小売電気事業者の撤退」などがある

容量市場は、電気の供給力の確保・強化につながる重要な市場です。電力不足やそれに伴う大規模停電を未然に防ぐことができます。

一方で、容量市場において小売電気事業者が支払う容量拠出金によって、需要家の電気料金が値上がりするリスクもあります。容量拠出金が電気料金に含まれるかどうかは小売電気事業者によって異なるため、もし電気料金に転嫁されているようなら、電力契約を見直すのも選択肢のひとつです。とはいえ、制度や市場の動向まで踏まえて契約を見直すのは簡単ではありません。

エネクラウド株式会社の『電気削減クラウド』なら、80社以上の電力会社の中から、お客様の契約状況や使用傾向に合わせて最適なプランを比較・提案します。また、容量拠出金の影響も考慮した料金最適化を、専任担当者がサポートします。

容量市場によるコストの増加を防ぐには、早めの対策がカギです。今すぐ資料をご確認ください。

『エネクラウド株式会社』は、80社以上の電力会社から最適な提案をお届けするとともに、契約後の電力使用状況も一括管理します。クラウドシリーズサービスを通して、コスト削減からCO2削減まで、未来を見据えたエネルギー運用を実現します。どうぞお気軽にお問い合わせください。