電気代が変動する4つの理由とは?企業が今すぐできる対策も紹介【2025年版】

電気代の変動は家庭だけでなく、企業経営にも大きな影響を与えます。

「なぜここまで高騰しているのか?」「このままでは経費が膨らむ一方では?」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、電気代の仕組みをはじめ、電気代が変動する要因、変動による影響を最小限に抑える方法について解説します。

目次[非表示]

- 1.電気代の仕組み

- 1.1.基本料金

- 1.2.電力量料金

- 1.3.燃料費等調整額

- 1.4.再生可能エネルギー発電促進賦課金

- 2.電気代が変動する4つの要因

- 2.1.1.燃料費の上昇

- 2.2.2.国内の電力供給不足

- 2.3.3.円安

- 2.4.4.再生可能エネルギー発電促進賦課金の値上げ

- 3.電気代の変動リスクに企業が備えるには?具体的な対策3選

- 3.1.節電に取り組む

- 3.2.省エネ設備を導入する

- 3.3.電力会社や契約プランを見直す

- 4.まとめ

電気代の仕組み

電気代は、基本的に以下の4つの要素で構成されています。

- 基本料金

- 電力量料金

- 燃料費等調整額

- 再生可能エネルギー発電促進賦課金

それぞれの特徴は以下のとおりです。

基本料金

基本料金とは、各電力会社の契約プランごとに設定されている固定料金のことです。

電気の使用量を問わず毎月必ず支払う必要があり、一般的には契約容量が大きいほど高くなる傾向があります。

電力量料金

電力量料金とは、実際に使用した電力量に基づいた料金のことです。

多くの電力会社では「三段階料金」を採用しており、段階が上がると1kWh当たりの電力量単価が上昇し、それに伴って電力量料金も上がります。

▼三段階料金について

段階 |

使用電力量の範囲 |

第一段階 |

〜120kWhまで |

第二段階 |

121kWh〜300kWhまで |

第三段階 |

301kWh以上 |

地域によって段階ごとの使用電力量の範囲は多少異なるため、電力会社に確認してみてください。

燃料費等調整額

燃料費等調整額とは、火力発電に用いられる燃料の価格変動を電気料金に反映するための金額のことです。

燃料の価格変動に応じて毎月自動的に加算または減算されます。例えば、燃料価格が上昇した場合は燃料費等調整額も増えるため、電気代が高くなります。

なお、燃料費等調整額については、こちらの記事でも解説しています。

再生可能エネルギー発電促進賦課金

再生可能エネルギー発電促進賦課金(以下 再エネ賦課金)とは、再生可能エネルギーによる発電事業者の電気の余剰分を電力会社が買収するにあたって、その際の費用を電力利用者が一部負担する際にかかる費用です。

2025年は1kWh当たり3.98円であり、この金額は全国一律となっています。

電気代が変動する4つの要因

電気代が変動する要因は主に以下の4つです。

- 燃料費の上昇

- 国内の電力供給不足

- 円安

- 再生可能エネルギー賦課金の値上げ

それぞれについて、近年の傾向を基に解説します。

1.燃料費の上昇

日本は火力発電に深く依存しており、その燃料である石油や石炭、液化天然ガス(LNG)の多くは海外から輸入しています。そのため、国際情勢や為替に変化があった場合、燃料費にも大きな影響が及びます。

例えば、2020年に新型コロナウイルス感染症が拡大した際は、世界各国で一時的に経済活動が止まったことでエネルギーの需要が急激に減り、燃料費が大きく減少しました。しかし、同年後半にはワクチンの開発や接種拡大、経済活動の復活・拡大によりエネルギーの需要が急激に回復し、エネルギー分野に混乱が生じます。それに伴い、燃料費の不安定化と電気代の上昇につながりました。

2022年3月には、ロシア・ウクライナ情勢によって各国でロシア産資源の輸入が制限されたことにより燃料費そのものが高騰し、電気代が高くなりました。

2.国内の電力供給不足

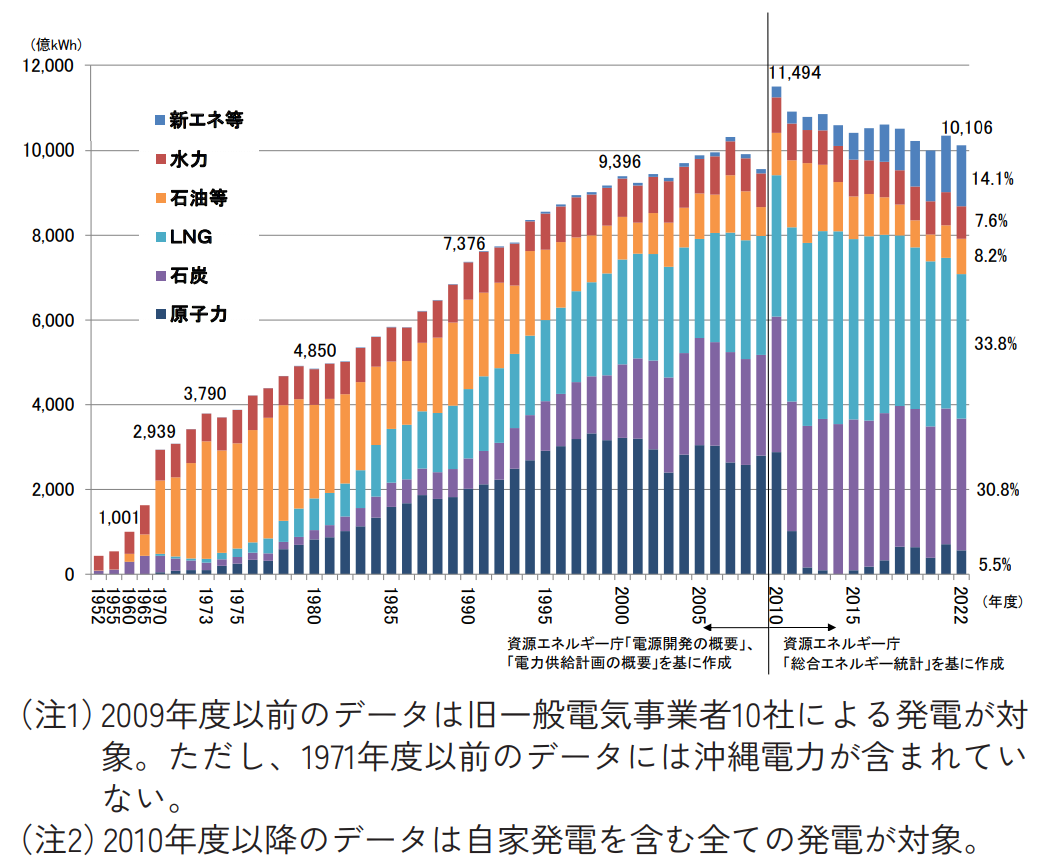

国内の発電電力量は、2010年をピークに減少の一途を辿っています。

▼発電電力量の推移

画像引用元:経済産業省 資源エネルギー庁『第4節 二次エネルギーの動向』

これには2011年に発生した東日本大震災が関係しており、直後には国内の原子力発電所の大半が停止しました。

2025年1月時点では日本全国で14基の原子力発電所が稼働していますが、それでも震災前の54基には及びません。電力の安定供給に最低限必要な予備率3%以上は確保できる見込みといわれていますが、決して余裕はないのが現状です。

そのため、この状態で電力の需給がひっ迫したり原子力発電所の再稼働が停滞したりすると、電気料金のさらなる値上げにつながる可能性があります。

出典:経済産業省 資源エネルギー庁『第4節 二次エネルギーの動向』

3.円安

2022年3月ごろから日本円の対ドルレートは大幅な円安です。

▼日本円の対ドルレートの年間平均

年度 |

年間平均 |

2021年 |

108.80円 |

2022年 |

130.43円 |

2023年 |

139.56円 |

2024年 |

150.58円 |

繰り返しになりますが、日本は燃料のほぼすべてを海外から輸入しているため、円安が深刻化すると燃料価格が跳ね上がります。これは燃料費等調整額の上昇にもつながるため、電気代も値上げしていると考えられます。

4.再生可能エネルギー発電促進賦課金の値上げ

再エネ賦課金は全国一律ですが、その金額は年々増加しています。

▼再生可能エネルギー発電促進賦課金の推移

年度 |

1kWh当たりの再エネ賦課金 |

2022年 |

3.45円 |

2023年 |

1.40円 |

2024年 |

3.49円 |

2025年 |

3.98円 |

経済産業省『ニュースリリースアーカイブ』を基に作成

2023年は、ロシアのウクライナ侵攻による急激な燃料価格の高騰により再エネ電気の販売収入が上昇したことを理由に大幅に減少していますが、それを除けば少しずつ増加していることが分かります。

再エネ賦課金は電気料金を構成する要素のひとつであるため、このまま増加し続ければ、電気代がどんどん値上げすると考えられます。

出典:経済産業省『ニュースリリースアーカイブ』

電気代の変動リスクに企業が備えるには?具体的な対策3選

近年は「電気代の変動はいつまで続くのか?」といった疑問の声も多く聞かれます。

残念ながら、燃料価格・為替・再エネ賦課金などの不確定要素が多いため、電気代は今後も一定の変動が続くと見込まれています。

その中で、法人が取り組める具体的な対策を3つご紹介します。

節電に取り組む

使っていないOA機器のコンセントを抜く、こまめに照明を消す、エアコンの設定温度を見直すなど、会社全体で節電に取り組むことで電気代を削減しやすくなります。

特に冷房の設定温度は、1℃上げるだけで消費電力を約10%削減できるといわれているため、積極的に取り組むことをおすすめします。

省エネ設備を導入する

省エネ性能の高い生産機器や空調設備、照明、OA機器を導入するのも一案です。ある程度の導入費用はかかるものの、長期的に見れば電気代の削減により支出を減らせる場合があります。

なお、省エネに取り組む法人・個人事業主に対しては補助金が用意されています。「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金」「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」などがあるため、ぜひ活用を検討してみてください。

電力会社や契約プランを見直す

電力会社によって契約プランや提供サービスは異なります。

2016年4月1日より施行された電力自由化により、利用者は電力会社を自由に選択できるようになったため、より自社に合った電力会社・契約プランを探してみるのもおすすめです。

契約内容を見直すことで、電気代を削減できる場合があります。

まとめ

この記事では、電気代について以下の内容を解説しました。

- 電気代は「基本料金」「電力量料金」「燃料費等調整額」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」の4つで構成されている

- 電気代が変動する要因は「燃料費の上昇」「国内の電力供給不足」「円安」「再生可能エネルギー賦課金の値上げ」など

- 電気代の変動による影響を最小限に抑えるには、節電に取り組んだり省エネ設備を導入したり契約内容を見直したりするのが効果的

電気代は、燃料費の上昇や国内の電力供給不足など、さまざまな要因によって変動します。今後さらに値上がりする可能性もあるため、全社をあげて今回ご紹介した方法に取り組んでみてください。

電気代の変動要因を理解しても、「自社にとってどの対策が最も効果的か」を判断するのは難しいかもしれません。そのようなときは、第三者の視点で契約内容を見直すことが、意外なコスト削減の糸口になることもあります。

もし、電気代削減のために契約プランを見直す場合は、ぜひエネクラウド株式会社の『電気削減クラウド』の利用をご検討ください。複雑な電気契約の最適化を、専門家のサポートを受けながら効率的に進めることができます。電気削減クラウドの導入事例は、こちらの資料でご確認いただけます。

『エネクラウド株式会社』は、80社以上の電力会社から最適な提案をお届けするとともに、契約後の電力使用状況も一括管理します。クラウドシリーズサービスを通して、コスト削減からCO2削減まで、未来を見据えたエネルギー運用を実現します。どうぞお気軽にお問い合わせください。