燃料費等調整額とは?電気料金に含まれる理由と反映されるタイミングを解説

電気料金明細を見て、「燃料費等調整額って何?」と疑問を抱いたことはありませんか?実はこの金額は法人の電気料金全体を大きく左右する要素の一つです。とくに月間の電力使用量が多い事業者にとって、燃料費等調整額の変動は年間で数十万円~数百万円の規模の差につながるケースもあります。

この記事では、「燃料費等調整額とは何か?」という基本から、その計算方法・変動要因・反映タイミング、さらにはコスト管理の観点で知っておきたい見直しのポイントまで分かりやすく解説します。

目次[非表示]

- 1.燃料費等調整額とは?その役割と目的

- 1.1.燃料費等調整制度の仕組み

- 1.2.再生可能エネルギー発電促進賦課金との違い

- 2.電気料金に燃料費等調整額が含まれる理由

- 3.燃料費等調整額の計算式と反映タイミング

- 3.1.計算式

- 3.1.1.プラス調整とマイナス調整

- 3.2.反映タイミング

- 4.直近の燃料費等調整額の上昇と下落の背景

- 4.1.ロシア・ウクライナ情勢

- 4.2.円安

- 4.3.電気・ガス価格激変緩和対策事業

- 5.まとめ

燃料費等調整額とは?その役割と目的

燃料費等調整額とは、石油や石炭、液化天然ガス(LNG)など、火力発電に用いられる燃料の価格変動を電気料金に反映するための金額です。火力発電に深く依存しており、燃料のほぼすべてを海外から輸入している日本では、燃料費等調整額が「電力会社の経営安定」および「利用者の負担軽減」に貢献しています。

企業では、契約電力量・使用量が大きいほどこの影響を強く受けるため、調整額の動向を把握しておくことがコスト管理上不可欠です。

燃料費等調整制度の仕組み

燃料費等調整額は、燃料費等調整制度に基づいて定められています。

燃料費等調整制度とは、火力発電に用いられる燃料の価格変動を燃料費等調整額として電気料金に反映するための制度です。多くの電力会社で導入されており、大手の電力会社に関しては導入が義務づけられています。

燃料費等調整制度の仕組みを理解するには「基準燃料価格」と「平均燃料価格」について知ることが重要です。

基準燃料価格とは、電気料金を設定する際の前提要件となる、各電力会社が定めた基準価格のことです。料金改定申請の直近3ヶ月における、石油・石炭・液化天然ガス(LNG)の貿易統計価格の加重平均値として算出されます。

平均燃料価格とは、電気料金に反映する3~5ヶ月前の3ヶ月を対象とした、原油・石炭・液化天然ガス(LNG)それぞれの貿易統計価格の加重平均値のことです。月ごとに変動するのが特徴で、例えば2025年5月の電気料金には、その3~5ヶ月前である2024年12月〜2025年2月にかけての平均燃料価格が反映されます。

燃料費等調整制度では、基準燃料価格と平均燃料価格の差で燃料費等調整額が決まる仕組みになっています。両者を比較したときに、平均燃料価格が基準燃料価格を上回っていれば燃料費等調整額が上がり、下回っていれば燃料費等調整額が下がります。

再生可能エネルギー発電促進賦課金との違い

燃料費等調整額と同じく、電気料金に含まれる費用に「再生可能エネルギー発電促進賦課金(以下 再エネ賦課金)」があります。

日本は再生可能エネルギーの普及が進んでいないという課題を抱えています。そのため、日本政府は太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーによる発電事業者を対象に「固定価格買取制度」を導入しました。これは、再生可能エネルギーで発電した電気の余剰分を電力会社が一定期間・一定価格で買い取る制度です。

固定価格買取制度では、電力会社が再生可能エネルギーを買い取る際にかかる費用の一部を、電力利用者から少しずつ徴収する仕組みを採用しています。この徴収金が「再エネ賦課金」です。

燃料費等調整額と再エネ賦課金の違いは「徴収目的」にあります。燃料費等調整額の目的が「火力発電に用いられる燃料の価格変動を電気料金に反映すること」であるのに対し、再エネ賦課金の目的は「再生可能エネルギーを普及させること」です。

また、燃料費等調整額は変動状況によってはマイナスになることもありますが、再エネ賦課金は全国一律の単価が電気料金にプラスされる仕組みになっているため、マイナスになることはありません。

電気料金に燃料費等調整額が含まれる理由

電気料金に燃料費等調整額が含まれる理由は、燃料の価格変動から電力会社の経営を守り安定させるためです。

燃料価格が上下すると発電コストや収益に影響が及びます。燃料価格の変動には国際情勢や為替が関与していますが、これらは電力会社だけではコントロールできないため、価格変動による増減を電気料金に反映する必要があります。しかし、価格変動のたびに電気料金を見直すことは現実的ではなく、かといって見直しを疎かにすると燃料価格に見合った電気料金を徴収できず、経営悪化につながりかねません。最悪の場合、電気料金を大きく値上げしなければならず、利用者にも負担を与えてしまいます。

こうした悪循環を避けるために燃料費等調整制度が導入され、電気料金に燃料費等調整額が含まれるようになりました。燃料の価格変動に柔軟に対応できる体制を構築することで、電力会社の経営安定を図ることを目的としています。

燃料費等調整額の計算式と反映タイミング

燃料費等調整額について理解を深めるには、計算式と反映タイミングについて知ることも重要です。

計算式

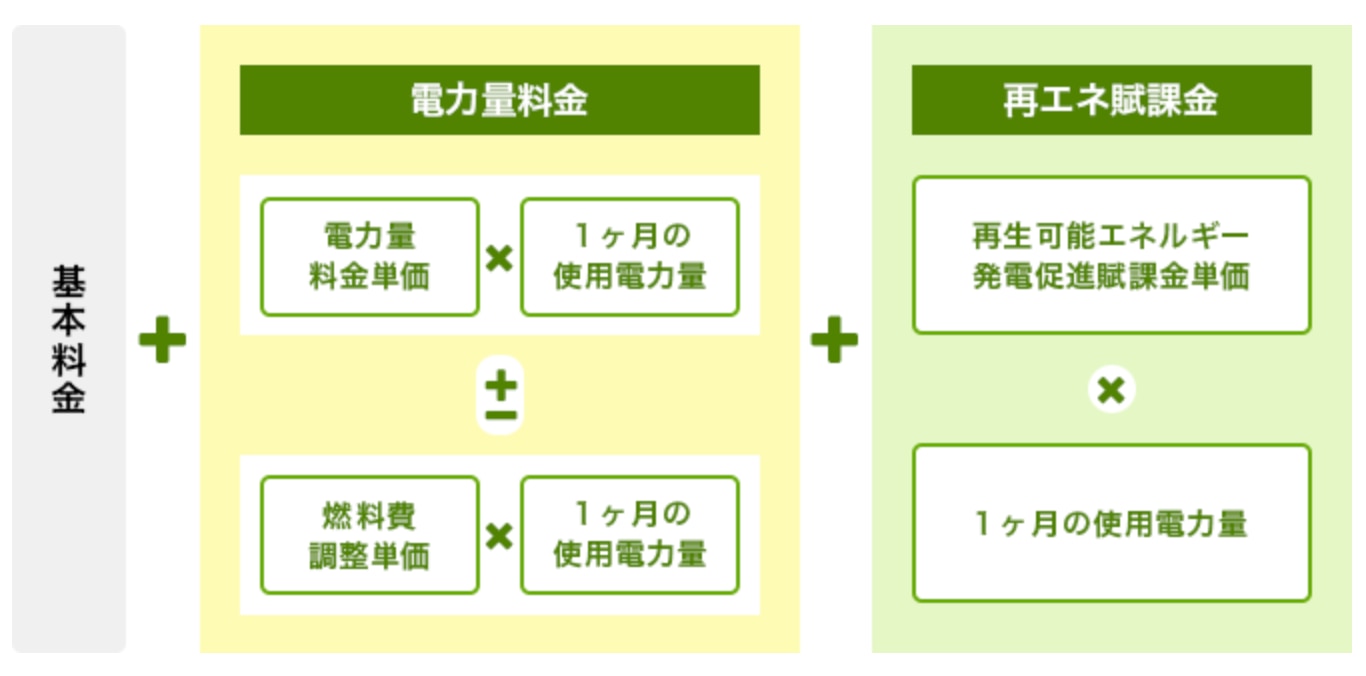

そもそも電気料金は、以下の計算式で求められます。

画像引用元:経済産業省 資源エネルギー庁『月々の電気料金の内訳』

- 電気料金=基本料金+(電力量料金 ± 燃料費等調整額)+再生可能エネルギー発電促進賦課金

電力量料金には燃料費等調整額も含まれており、図にある以下の計算式は燃料費等調整額を求めるものです。

- 燃料費等調整額=燃料費等調整単価×1ヶ月の使用電力量

ご覧のとおり、燃料費等調整額は燃料費等調整単価を基に算出されることから、月の電気料金を左右する要素は燃料費等調整単価だと分かります。

では、燃料費等調整単価はどのように求められるかというと、計算式は以下のとおりです。

- 燃料費等調整単価=(平均燃料価格ー基準燃料価格)×基準単価(※)/1,000

平均燃料価格と基準燃料価格の差はプラスになることもあればマイナスになることもあり、それに応じて電気料金も上下します。

平均燃料価格と基準燃料価格の差は、電力会社が燃料を買い取るときの金額として出るため、これを電力として販売する際の価格に換算するために「基準単価/1,000」をかけます。

基準単価は平均燃料価格が変動したときに電力料金がいくら変わるかを示したもので、電力会社各社が設定しています。

※基準単価とは、燃料費1,000円あたり電気料金がどの程度変動するかを示した指標で、電力会社が設定しています。

出典:経済産業省 資源エネルギー庁『月々の電気料金の内訳』

プラス調整とマイナス調整

燃料費等調整単価を計算するにあたって、平均燃料価格が基準燃料価格を上回ると差額が電気料金にプラスされ、下回ると差額が電気料金から差し引かれます。

基準燃料価格は電力会社が定めた基準価格であり、それぞれの電力会社で異なります。そのため、同じ月でも燃料費等調整単価がプラス調整されるかマイナス調整されるかは電力会社によって変わります。

反映タイミング

換算された燃料費等調整単価は、おおよそ2ヶ月後の電気料金に反映されます。多少のタイムラグがあるため、燃料価格の変動につながるような出来事が起きた場合は、遅れてその影響が出ると理解しておくことが重要です。

直近の燃料費等調整額の上昇と下落の背景

最後に、燃料費等調整額の上昇と下落に影響を与えた直近の出来事をご紹介します。

ロシア・ウクライナ情勢

2022年2月にロシアがウクライナに侵攻したことで、世界のエネルギー情勢は混迷を深めました。なぜなら、ロシアは石炭や天然ガスの資源が豊富な国であるためです。ロシアからのエネルギー供給が不安定になり、日本を含む世界全体で燃料価格が高騰したことで、燃料費等調整額も比例して上昇しました。

円安

日本は燃料のほぼすべてを海外から輸入しているため、円安が深刻化している今、燃料価格が高騰し、それに伴い燃料費等調整額も上昇していると考えられます。

電気・ガス価格激変緩和対策事業

電気・ガス価格激変緩和対策事業とは、物価高騰の影響を受けている生活者を支援するための経済施策です。

2023年1月から施行されており、電気・都市ガスの小売事業者が家庭や企業に請求する月々の料金から使用量に応じた値引きを行います。これにより、上昇傾向にある燃料費等調整額の負担が軽減されます。

まとめ

この記事では、燃料費等調整額について以下の内容を解説しました。

- 燃料費等調整額とは、火力発電に用いられる燃料の価格変動を電気料金に反映するための金額

- 燃料費等調整額は、平均燃料価格と基準燃料価格の差に応じて決まる

- 燃料費等調整額と再エネ賦課金の違いは「徴収目的」と「電気料金に反映される際の金額の符号」

- 電気料金に燃料費等調整額が含まれる理由は、燃料の価格変動から電力会社の経営を守り安定させるため

- 燃料費等調整額は、燃料費等調整単価に換算されたのち、2ヶ月後の電気料金に反映される

- 燃料費等調整額の上昇と下落に影響を与えた直近の出来事には、ロシア・ウクライナ情勢や円安、電気・ガス価格激変緩和対策事業などがある

燃料費等調整額について理解を深めると、毎月の電気料金の内訳を正しく把握できるようになるほか、電気料金の節約を意識しやすくなります。

今後も燃料費等調整額は変動し、よくも悪くも電気料金に影響を与えるため、もし現時点で電気料金が気になるのであれば電力契約の見直してみるのもよいかもしれません。

『エネクラウド株式会社』は、80社以上の電力会社から最適な提案をお届けするとともに、契約後の電力使用状況も一括管理します。クラウドシリーズサービスを通して、コスト削減からCO2削減まで、未来を見据えたエネルギー運用を実現します。どうぞお気軽にお問い合わせください。