法人向けにわかりやすく解説|燃料費等調整額の基礎知識とコスト管理に役立つポイント

法人の電気料金を管理するためには、燃料費等調整額の仕組みについて正しく理解することが重要です。

燃料費等調整額の役割や電気料金に与える影響を知ることで、自社の電気料金をより適切に管理でき削減を図りやすくなります。

この記事では、燃料費等調整額の基礎知識とコスト管理に役立つポイントについて解説します。

目次[非表示]

- 1.燃料費等調整額とは

- 2.燃料費等調整額に影響を与えた直近の出来事

- 2.1.円安

- 2.2.ロシアによるウクライナへの軍事侵攻

- 2.3.液化天然ガス(LNG)の高騰

- 3.燃料費等調整額には上限がある

- 4.法人向け|燃料費等調整額を含む電気料金を安くする方法

- 4.1.節電を心がける

- 4.2.電力会社や契約プランの変更を検討する

- 5.まとめ

燃料費等調整額とは

電気料金を管理するにあたって押さえておきたい要素のひとつに「燃料費等調整額」があります。これは、火力発電に用いられる燃料の価格変動を毎月の電気料金に反映するための金額です。

燃料の価格変動を電力会社だけで吸収することはできないため、料金への転嫁を可能にする調整制度として導入されました。経営を守り安定させるという理由から、多くの電力会社が導入しています。

燃料費等調整額の仕組みを理解するには、以下の2つの用語を押さえておくことが重要です。

▼燃料費等調整額に関連する用語

用語 |

意味 |

基準燃料価格 |

燃料費等調整額を設定する際の前提要件となる、電力会社各社が定めた燃料の基準価格 |

平均燃料価格 |

電気料金に反映する3~5ヶ月前の3ヶ月間における、石油・石炭・液化天然ガス(LNG)それぞれの貿易統計価格の加重平均値 |

燃料費等調整額は、基準燃料価格と平均燃料価格の差に応じて、電気料金に加算または減額される仕組みです。

燃料費等調整額は電気料金の一部であるものの必ずプラスになるとは限らず、場合によってはマイナスとなり支出の軽減につながることもあります。

燃料費等調整額については、こちらの記事でも解説しています。

燃料費等調整額に影響を与えた直近の出来事

日本の主力発電源は火力発電です。また、火力発電に用いる燃料のほとんどは輸入しており、サウジアラビアやアラブ首長国連邦、クウェートをはじめとする中東地域の国が大多数を占めています。2021年には、ウクライナに軍事侵攻しているロシア(※)からも少量ながら輸入していました。

こうした背景から、燃料費等調整額は為替や国際情勢の影響を強く受けるのが特徴です。実際に、直近では以下の出来事が影響を及ぼしています。

※2025年4月時点。

円安

近年よく円安という言葉を見聞きしますが、始まりは2022年2月といわれています。背景には「アメリカの利上げ」「ロシアによるウクライナへの軍事侵攻」などが挙げられ、2025年4月現在にかけて上下を繰り返しているものの相対的に円の価値が下がっています。

円安になると輸入にかかるコストが上がるため、輸入に頼っている燃料の価格も同様に上昇します。この点から、近年は燃料費等調整額が比較的高い傾向にあると考えられます。

ロシアによるウクライナへの軍事侵攻

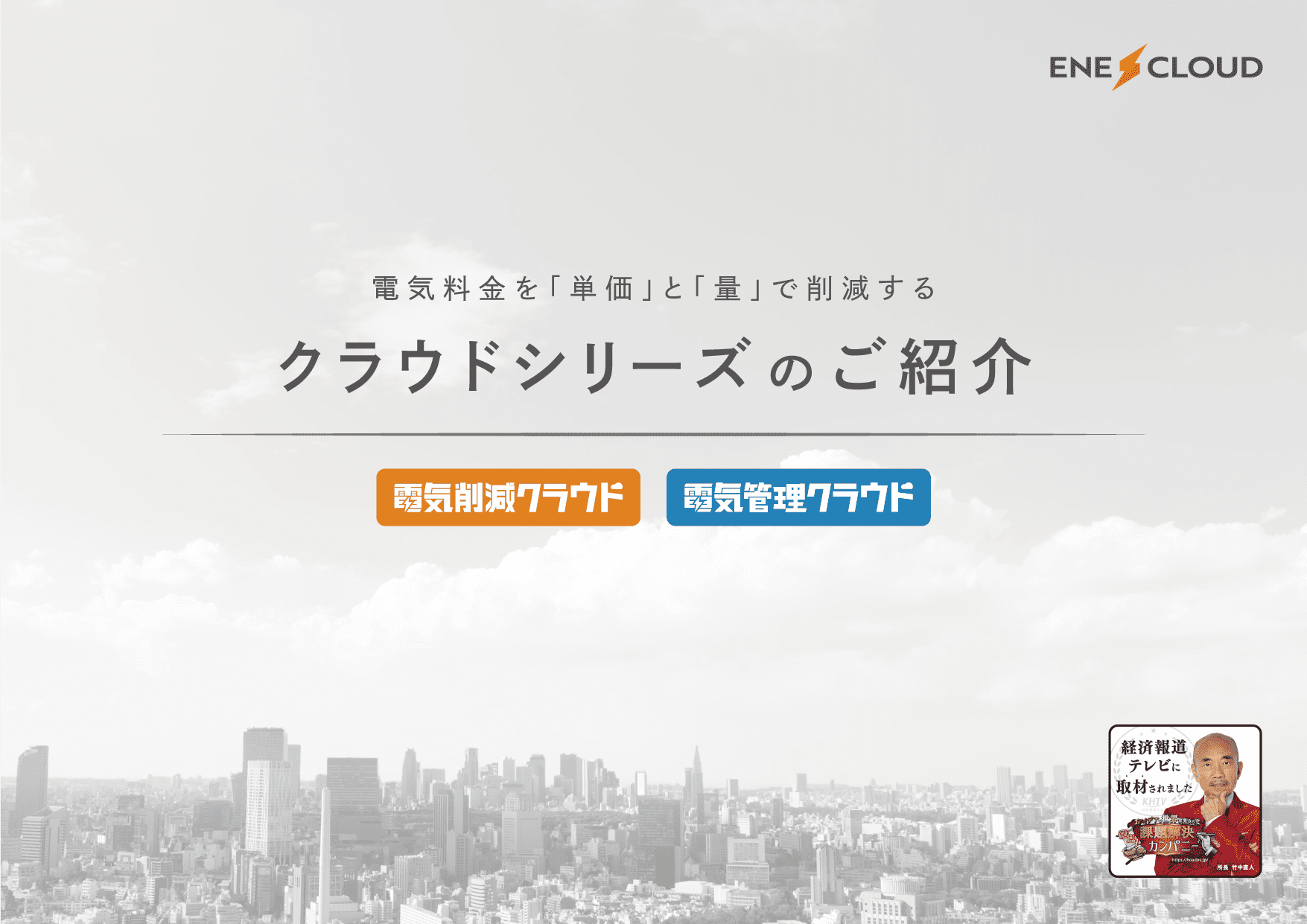

2022年2月、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まりました。それに伴い、同年3月7日には燃料価格が過去最高値となり、燃料の安定供給やコスト面で世界各国に大きな影響と混乱を与えました。

▼エネルギー市場価格の推移

画像引用元:経済産業省 資源エネルギー庁『第1節 世界的なエネルギーの需給ひっ迫と資源燃料価格の高騰』

上述のとおり、日本の主な輸入先は中東地域の国であるため、ロシアへの依存度は決して高くありません。しかし、世界的なエネルギー需給のひっ迫により日本もその影響を受け、燃料価格が上昇しました。

出典:経済産業省 資源エネルギー庁『第1節 世界的なエネルギーの需給ひっ迫と資源燃料価格の高騰』

液化天然ガス(LNG)の高騰

ロシアによるウクライナへの軍事侵攻を受け、世界各国がロシアに対する経済制裁を実施しました。例えば、2022年3月にはアメリカが全ロシア産原油の輸入禁止の方針を発表し、同年4月にはEUがロシア産石炭の禁輸方針を示しました。

これにより、ロシアからの燃料輸入に依存していた国、特に欧州諸国ではロシア産以外のエネルギーの確保が急務となりました。そこで注目を集めたのが液化天然ガス(LNG)であり、需要が急激に高まったことで市場価格が高騰しました。

その結果、液化天然ガス(LNG)を主要なエネルギー源としていた国はもちろん、日本を含むロシアへの依存度がさほど高くなかった国も燃料価格高騰の影響を受けることになりました。

燃料費等調整額には上限がある

燃料費等調整額は為替や国際情勢の動向を受けて変動しますが、契約している料金プランの種類によっては、燃料費等調整額の反映に「上限」が設定されている場合があります。

一般的に、旧一般電気事業者が提供する「規制料金プラン(例:従量電灯A・Bなど)」では、燃料費等調整額に一定の上限(および下限)が設定されていることがあります。これは主に家庭向け・低圧契約向けのプランです。

一方で、自由料金プランや新電力が提供するプラン、特別高圧の法人契約プランでは、燃料費等調整額に条件が設けられていないことが一般的です。そのため、燃料価格の高騰時には調整額が大きく上昇し、電気料金が大幅に増加する可能性があります。

特に法人では、高圧契約や市場連動型の料金プランを利用しているケースが多く、燃料価格の動向を注視しながら、定期的な契約の見直しや電力会社の比較検討を行うことが、コスト管理の上で重要です

法人向け|燃料費等調整額を含む電気料金を安くする方法

燃料費等調整額は電力会社および消費者自身でコントロールできないため、電気料金を安くするにはそれ以外のところで工夫する必要があります。

節電を心がける

全社をあげて節電に注力するのがおすすめです。例えば、従業員に以下の4つを心がけてもらうだけでも、電気使用量が減り電気料金が安くなる場合があります。

- 冷房の設定温度を1℃上げる

- 照明をこまめに消す

- パソコンを省電力モードにする / 離席時はスリープモードにする

- 退勤後やランチタイムにOA機器をスリープモードにする

冷房の設定温度を上げる場合は、クールビズを導入するのもおすすめです。従業員に気持ちよく節電に協力してもらうには、企業が体制を整えることも忘れてはいけません。

電力会社や契約プランの変更を検討する

燃料費等調整額は電力会社によって異なるため、今より安い電力会社がないか探してみるのも一案です。また、同じ電力会社でも契約プランによって燃料費等調整額が変わることもあるため、別プランへの変更を検討するのもおすすめです。

契約内容から見直すことで、電気料金を根本から安くできる可能性があります。

まとめ

この記事では、法人向けの燃料費等調整額の基礎知識として以下の内容を解説しました。

- 燃料費等調整額は、火力発電に用いられる燃料の価格変動を毎月の電気料金に反映するための金額

- 燃料費等調整額は、為替や国際情勢の影響を受けて変動する

- 電力会社や契約プランによっては、燃料費等調整額に上限がある

- 法人の契約プランには燃料費等調整額の制限がないことが多いため、燃料価格の動向を確認しながら電気料金の削減に努めることが重要

- 電気料金の削減方法には「節電」「電力会社や契約プランの見直し」などがある

燃料費等調整額は、法人の電気料金を左右する要素のひとつです。為替や国際情勢の影響を受けて変動し、プラスになることもあればマイナスになることもあります。そのため、一概に電気料金を上げるとはいえませんが、近年の出来事を踏まえると燃料費等調整額は現状高めといえます。

とはいえ、燃料費等調整額はコントロールできないため、電気料金を安く抑えたい場合は節電を心がけたり電力会社や契約プランを見直したりしてみてください。ちょっとした工夫や行動が電気料金の削減につながることがあります。

もし、電気代削減のために契約プランを見直す場合は、ぜひエネクラウド株式会社の『電気削減クラウド』の利用をご検討ください。複雑な電気契約の最適化を、専門家のサポートを受けながら効率的に進めることができます。電気削減クラウドの導入事例は、こちらの資料でご確認いただけます。

『エネクラウド株式会社』は、80社以上の電力会社から最適な提案をお届けするとともに、契約後の電力使用状況も一括管理します。クラウドシリーズサービスを通して、コスト削減からCO2削減まで、未来を見据えたエネルギー運用を実現します。どうぞお気軽にお問い合わせください。